寺報『信友』225号の巻頭「また会いましょう」を転載いたします。

―――――

このたび、母・小川貞子(ていこ)の逝去に際して、多くの方にご弔問、供花・ご芳志を頂戴し、誠にありがたく、心より御礼申し上げます。2月16日に近親者にて葬儀を済ますことができました。

母について思いつくままに記してみたいと思います。

母は1938(昭和13)年10月11日、日本橋蛎殻町で9人兄弟の六女として生まれました。下町育ちらしい、快闊で誰とでも打ち解ける性格で、その性格は住職夫人として大いに活かされ、多くの檀家さんの方々と寺檀関係を超えた、心の交流をしていたように思います。情に厚く、檀家さんの訃報があれば涙を流し、枕経や通夜への同行や、個人としての香典を私に託すことも多々ございました。

スポーツなどは全くしない人でしたが、80歳になるまで、ほとんど病気らしい病気をしたことはなく、自転車でずいぶん遠くのスーパーまで買い物に行っていました。自転車といえば、彼岸法要や施餓鬼法要の後には、荷台に数十本の塔婆をくくりつけ、多磨霊園中を立てに回っていました。私が車で運ぶようになってからも、80歳手前まで、私の目を盗んでは出動していました。

1972(昭和47)年に父と結婚するのですが、先々代の住職夫妻は明治生まれで、現代のような優しい舅・姑ではなく、一般家庭から嫁に来た母は寺のしきたりに大変な苦労をしたようです。亡くなる寸前まで、その苦労を語っていましたし、古い檀家さんも「お嫁さんがやつれていてかわいそうだった」とおっしゃりますので、相当な忍耐を強いられたことでしょう。そんな苦労のなかでも、姉と私には常に慈しみ深く、懸命に育ててくれたことは感謝してもしきれません。

父は母がいないと全くダメな人でした。お互いに下町生まれでしたので、よく口喧嘩はしていましたが、落語に出てくるような微笑ましいものでした。喧嘩をしていても、常に父の側にいて、父のわがままをきいてあげる良妻であったと思います。

そんな父を87歳で看取ったのが2015年12月、母は77歳でした。翌年に私も結婚。これまで寺のため、父のため、子のために人生を費やしていた母にも、やっと自由気ままな後半生がやってきたように思いました。姉が年に数回は旅行に連れ出し、大好きなジュリーのコンサートにも気兼ねなく足を運んでいました。

しかし、2018年春、肺がんと悪性リンパ腫が判明。肺がんは手術で無事に寛解、悪性リンパ腫も経過観察ということになりましたが、2020年に入り、悪性リンパ腫が悪化し、数か月のうちに体重が10キロ以上も減少してしまいました。

2020年7月から抗がん剤治療を開始。ここからは、入院治療、自宅療養、そして再発ということの繰り返しでした。もうトータルで何日入院をしていたのか、数えられないほどの日数を病院で過ごしました。抗がん剤の体への負担はもちろんですが、コロナ禍で面会禁止の入院はどれだけ母に寂しさ、心細さを与えただろうかとコロナが憎らしく思えてきます。

2021年9月末からは新薬の抗がん剤にチャレンジするも、副作用が激しく、40度の高熱が数日続く中で、母は主治医に涙ながらに退院を訴えていました。主治医もこれ以上の入院治療は心身共にマイナスが大きいと判断し、10月下旬から在宅緩和ケアに移行しました。

退院当初は歩行もままならず、私たちもこれは年を越せないだろうと諦めの心境でいましたが、家に帰ってきた安心感や孫とのひとつ屋根の下での生活の楽しさが奏功したのか、次第に体力を回復し、一人で入浴ができるまでになりました。11月下旬には、両親の墓参のために信州に一泊旅行、さらに今年の1月7日には国際フォーラムでのジュリーのコンサートにも行けました。

まだまだ元気でいられると楽観していた矢先の1月17日から、発熱が続くようになります。投薬をしてもなかなかおさまらず、訪問医の診立ては「悪性リンパ腫の再発」、「早くて1か月、長くて2か月」でした。一番恐れていた事態になりましたが、長期入院の影響で若干の認知症になっていた母が、自分が重篤な病であることを忘れていたのが、家族には救いでした。死期が迫っている悲壮感はなく、食事量が減り、ただ「眠い」「くたびれた」と言って、横になる時間が増えていきました。

2月4日の午前、お手洗いに行くと下血が確認され、訪問医の緊急診療を受けると、「おそらく解熱剤の副作用による胃潰瘍」とのこと。医師からは、「病院に行き、処置をすれば治る可能性はあるが、再び面会禁止の入院になるし、もう家に帰ってこられない可能性もある。そもそもの体力の低下があるので処置が成功したとしてどれだけ生きられるか保証はできない。処置をしなければ、あと2、3日だろう」と説明を受け、私たちは在宅で看続けることを選択しました。あれほど退院を切望していた母を再び入院させることは、とても酷なことに思えました。

4日の夜、私が1歳半の娘を寝かしつける前に母のベッドサイドに連れていくと、母は「バイバイね」と娘に手を振りました。しっかり意識があるから、まだ大丈夫だと思っていたのですが、それから5時間後の翌5日午前1時半に息を引き取りました。寝たきりになって半日足らず。本当にあっという間の旅立ち、せっかちな母らしいものでした。

そして、「ああ、自分の思った通りに逝ったな」と思いました。母は入院中、「病院はトイレに一人で行かせてくれないのよ」とずっと不満を言っていました。「自分の足で歩いてトイレに行く。下の世話を他人にされるなんて真っ平御免」これが母の譲れない尊厳でした。在宅緩和ケアに移行した当初、トイレに行くにも足元のおぼつかない母に手を貸そうとすると、「大丈夫だから!」と杖で払いのけられたことが思い出されます。4日の午前中まで自力でなんとかトイレに行くことができましたが、午後からは体を起こすことも困難になっていきました。きっと、これから2、3日、オムツになって子供たちのお世話になるなんて私は絶対にイヤよと思っていたはずです。姉と私と妻の三人に看取られながら、母は自分の意志を貫いて旅立ちました。

せめて父の壽命の87歳までは生きて欲しいと願っていましたし、なんで苦労した母がこんな厄介な病気になってしまったのかと運命を恨んでしまうこともありました。ただ、今は、不思議と心残りなく、穏やかな心でいられています。母自身が病気という運命を受け入れ、頑張り切ったのだと思えるからでしょう。母が生き方と逝き方を身をもって教えてくれたような気がしています。

父が亡くなった時には「親父、あなたは幸せ者だったよ」と思いましたが、母が亡くなった今は「母ちゃん、俺は幸せ者だったよ」と思います。偉大な母に感謝の念を捧げます。

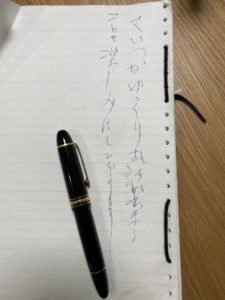

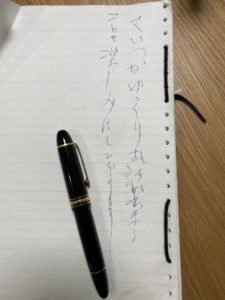

母の荷物を整理していましたら、友人への手紙の下書きが見つかりました。父の遺品の万年筆で書いたもので、乱れた字になっていますが、みなさんへのメッセージにも思えて、写真を掲載いたします。

「又いつかゆっくりお話が出来ることを楽しみにしております」

今頃、父をはじめ先に旅立った人たちと再会を果たしていることでしょう。私もいつかゆっくり話ができることを楽しみにしたいと思います。